Publié le 12 Février 2024

Tout commence par de longues minutes d’écran noir avec en fond sonore une musique inquiétante, qui ondule comme le son d’une sirène étouffée. Le néant est interminable, agaçant. Le souffle court, chacun attend, cogite, anticipe l’innommable qu’il est venu voir. La musique discordante s’estompe peu à peu laissant place à des chants d’oiseaux et à une immersion aveuglante dans un écrin de verdure et de soleil.

La scène est familière et bucolique à souhait, au bord d’une rivière, des familles flânent et pique-niquent.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_38789a_telechargement.jpg)

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_f404e5_capture-d-ecran-2024-02-12-124532.png)

Le commandant Höss porte les cheveux rasés en dessous de sa casquette d’officier, il a fier allure dans son uniforme barré des insignes SS. Il se rend au travail chaque matin, juste de l’autre côté de la rue tandis que ses enfants partent à l’école. C’est la famille nombreuse modèle du IIIème Reich, la mère au foyer et les enfants échelonnés en âge, deux garçons, deux filles, un bébé et un chien. Ils vivent dans une villa de rêve tout confort avec chauffage central et salle de bain.

A l’extérieur, la mère de famille a créé un environnement magnifique et luxuriant, pelouse verte, abondances de fleurs, serre et potager, piscine et chaises longues...Un havre de paix où il fait bon se retrouver, faire la fête, voir courir les enfants. Et puis il y a le mur qu’on ne peut occulter malgré les plantes qu’on tente d’y faire grimper, de l’autre côté c’est Auschwitz.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_41052c_web-zone-dinteret.jpg)

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_5874b1_la-zone-dinteireit-3-acallo-cinei.jpg)

Dans la maison deux femmes à l’allure servile et un homme qui porte des provisions travaillent tête baissée. Des juifs ce dit-on, car depuis le début, l’on scrute les signes de l’horreur sans parvenir à ne rien desceller. La mère s’agite dans son domaine, arrache les mauvaises herbes, arrose ses fleurs colorées, s’occupe des enfants et commande sa maisonnée en maitresse absolue.

Après l’ouvrage l’époux regagne la quiétude de son pavillon, quitte ses bottes pleines de sang qu’un domestique s’empresse d’aller nettoyer. Puis il s’en va

fumer tranquillement, accoudé au portillon du jardin avec vue imprenable sur les toits des baraquements d'en face.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_9bc398_capture-d-ecran-2024-02-12-125028.png)

Chaque jour, chacun vaque à ses jeux ou à ses occupations avec en fond sonore permanent, les aboiements des chiens, les coups de feu, les crissements des trains, les cris humains et les vrombissements industriels.

Dans le ciel les fumées blanches des locomotives se mêlent aux fumées noires et rougeoyantes des cheminées.

Mais rien ne perturbe la vie de la famille, pas même les réunions du père où sur la table du salon s’étalent les plans de modernisation des fours crématoires.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_92e1d9_capture-d-ecran-2024-02-12-123743.png)

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_67aeed_image-0894743-20240201-ob-068730-zoned.jpg)

Ce matin là, la mère de famille renverse sur la table de la salle-à manger, l’arrivage du jour, un sac de vêtements. Chacune de ses amies choisit une pièce avec avidité, tandis qu’elle même s’est réservé un manteau de vison.

Dans sa chambre l’adolescent ouvre précautionneusement son nouveau jeu, une boite contenant des dents en or. Le plus jeune quand à lui arme ses soldats de plomb et par mimétisme hurle les mots de haine qui surgissent de derrière le mur.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_f74b61_capture-d-ecran-2024-02-12-125251.png)

Furtivement, Höss apparait en gros plan émergeant d'une nuée blanche. On le devine sur le quai des arrivées avant qu'il ne disparaisse dans le brouillard des fumées.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_4f564b_capture-d-ecran-2024-02-12-125651.png)

Le soir venu, le père méthodiquement, compulsivement ferme à double tour toutes les portes donnant sur l’extérieur. La maison en sécurité, il peut se laisser aller à lire un conte à ses filles, l’histoire de Hansel et Gretel qui brulent la méchante sorcière dans le four. Le choix est glaçant!

/image%2F1474153%2F20240213%2Fob_afa01f_capture-d-ecran-2024-02-12-125854.png)

A deux reprises dans la nuit noire, une enfant s’échappe au dehors. Qui est-ce? Est-ce un rêve, une crise de somnambulisme, un prolongement du conte ou un acte de résistance? Toujours est-t’il que tel un ange fantasmagorique, elle sème des pommes sur de la terre fraichement pelletée.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_c52dc6_capture-d-ecran-2024-02-12-125934.png)

Le bébé, lui hurle continuellement à la mort alors que “sa nounou” fume fébrilement, complétement indifférente au nourrisson.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_668984_baby-303071-1280.jpg)

Dans cette première heure, nos sens ne cessent d’être en éveil, l’horreur est partout suggérée, jamais clairement affichée. Que se passe t’il dans la tête de chacun, qui sait ce qui se passe de l'autre côté?

Un écran rouge sang suggère quelques instants la barbarie ou le rouge éclatant des dahlias.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_d2d9e1_capture-d-ecran-2024-02-12-130429.png)

Dans l’intimité, le couple s’alonge sans affect dans des lits jumeaux. Rudolf visage fermé, mutique et apathique semble déprimé. A t’il encore la faculté de penser ? Edwige comme à l’ordinaire ne semble préoccupée que de son bien être personnel, elle réclame des vacances au spa et fait le pitre pour capter son époux.

Un autre soir, le commandant rentre tard, il a convoqué une déportée dans son bureau pour un viol sans doute habituel. Il s'enfermera peu après dans la buanderie pour un nettoyage méthodique avant de rejoindre son épouse.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_f0d789_capture-d-ecran-2024-02-12-130544.png)

La mère Edwige est venue visiter la famille, elle s'extasie de la réussite de sa fille. Mais rapidement, elle est titillée et demande si les employés sont juifs. "Ce sont des filles du village, les juifs sont de l'autre côté", lui répond t'on. La grand-mère se demande si sa patronne juive est aussi de l'autre côté. Elle ne semble avoir aucune idée de la fonction du camp mais comme de nombreux allemands ne remet pas en question l'internement des juifs. Le jour suivant, elle se sauve!

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_4d22e6_capture-d-ecran-2024-02-12-130639.png)

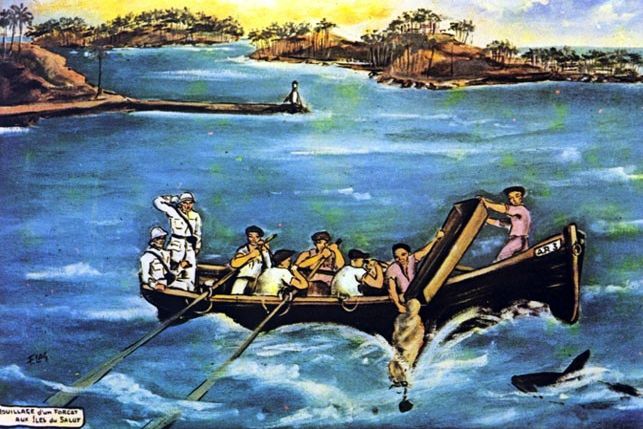

Un nouveau jour de repos, ramène le père et les enfants sur la rivière. C'est une paisible partie de pêche qui pourtant tourne vite court lorsqu'on retire des ossements de l'eau et qu'un orage éclate. Les enfants sont rapidement maculés, il pleut des cendres. Le père regagne prestement la maison et la mère et les domestiques dépouillent et plongent les enfants dans la baignoire pour les laver énergiquement. Aucune parole ne ponctue la scène, aucune question ne sort de la bouche des enfants. Dans ce nouveau silence chaque spectateur imagine l'imbroglio des sentiments de chacun.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_8c062c_boat-4449207-1280.jpg)

Rudolf est très innovant dans ses méthodes et obtient de très bons résultats. En récompense, il monte en grade et devient superviseur des camps, nommé en poste à Berlin. Edwige ne se réjouit pas de cette promotion, elle ne veut pas déménager. Elle tient absolument à rester dans son paradis verdoyant, œuvre de sa vie, ce dont elle a toujours rêvé. On lui donne l'autorisation de demeurer "la reine d'Auschwitz".

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_85351b_la-zone-dinteret-une-bande-annonce-tre.png)

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_864c9e_capture-d-ecran-2024-02-12-123831.png)

A la maison, rien n'a changé. Un jardinier déverse un sac d'engrais gris qui s'envole au vent. Les enfants grandissent en sein de cette végétation de plus en plus exubérante. Le soleil continue de briller, les fleurs déploient leurs coroles multicolores, les oiseaux chantent, les abeilles font leur miel et les cheminées fument.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_987d8f_870x489-sc-la-zone-d-interet-c-2023-co.jpg)

Un nouvel écran nous replonge dans le noir et par le trou d'un œilleton, l'on empreinte un tunnel qui s'élargit et nous propulse dans un musée. Des femmes de ménage, chiffon et aspirateur en main briquent placidement les vestiges des chambres à gaz, des fours crématoires et la vitrine des chaussures entassées. Nous sommes passés de l'autre côté du mur, là où les reliques des suppliciés ne peuvent à leur tour que suggérer l'atrocité.

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_b487d8_capture-d-ecran-2024-02-12-131333.png)

Sous tension pendant 1h45, je ne suis pas ressortie indemne de ce film, psychologiquement si particulier,

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_685bad_tear-7348539-1280.jpg)

/image%2F1474153%2F20190217%2Fob_7a1a25_tant-de.jpg)

/image%2F1474153%2F20240212%2Fob_256975_capture-d-ecran-2024-02-12-125426.png)

/image%2F1474153%2F20230918%2Fob_d82118_rolande-1942-2.bmp)

/image%2F1474153%2F20220526%2Fob_ebf959_283999352-1281067732425858-44836753884.jpg)

/image%2F1474153%2F20220522%2Fob_3b514e_mine-d-or-du-chatelet-12-4.jpg)